大阪・関西万博 シグネチャーパビリオン建築

未知の領域に挑む− 技術力と熱意を集結 −

万博パビリオン特有の“前例のない建物”も、技術力でつくり上げる。

個性豊かなデザインを具現化へと導く、フジタの力量とは。

いのちの遊び場 クラゲ館

null²

「いのちの遊び場 クラゲ館」建設に向けてチーム再結成

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに開催された2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)。会場の中心部には、そのテーマを建築空間というかたちで表現した8つのシグネチャーパビリオンが配置されたが、そのうち2つの空間においてフジタの技術力が大きく貢献している。

フジタが携わったパビリオンの1つ目が「いのちの遊び場 クラゲ館」。巨樹の上に“いのちの揺らぎ”を象徴した、クラゲをイメージした大屋根が浮く、個性的でインパクトある空間である。その実現のために招集されたのは、2021年に竣工した大和ハウスグループ「みらい価値共創センター コトクリエ」建設を手掛けたメンバーだ。

今回の打診を受けた設計担当の藤井は「いい意味でこだわりを持って突き詰めていくタイプのメンバーが多い。この勢いを続けたいという思いがあり、今回もいい経験になりました」と語る。

施工担当である作業所長の渡邉は「お互いの思考も察しやすく、意思疎通も図りやすかったと思います」と今回を振り返る。

クラゲ館は設計段階で、施工や工程を検討するためのフロントローディングを、通常は着工の約3ヶ月前からはじめるところを半年前からスタートさせた。万博という一大イベントということもあり、プロジェクトに関わる人数も非常に多く、検討や承認のために行われた定例会議には、毎回オンラインで100人ほども集まるような体制だった。メンバーはプレッシャーを感じつつも、常に前向きな姿勢で取り組んでいった。

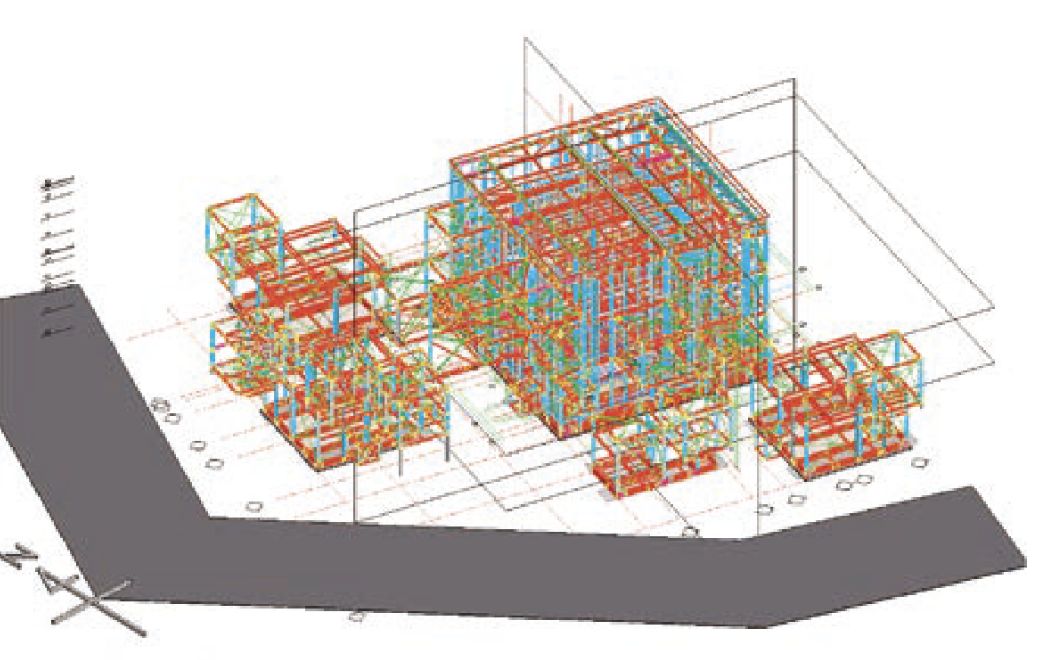

BIMを駆使しながら複雑な形状を具現化

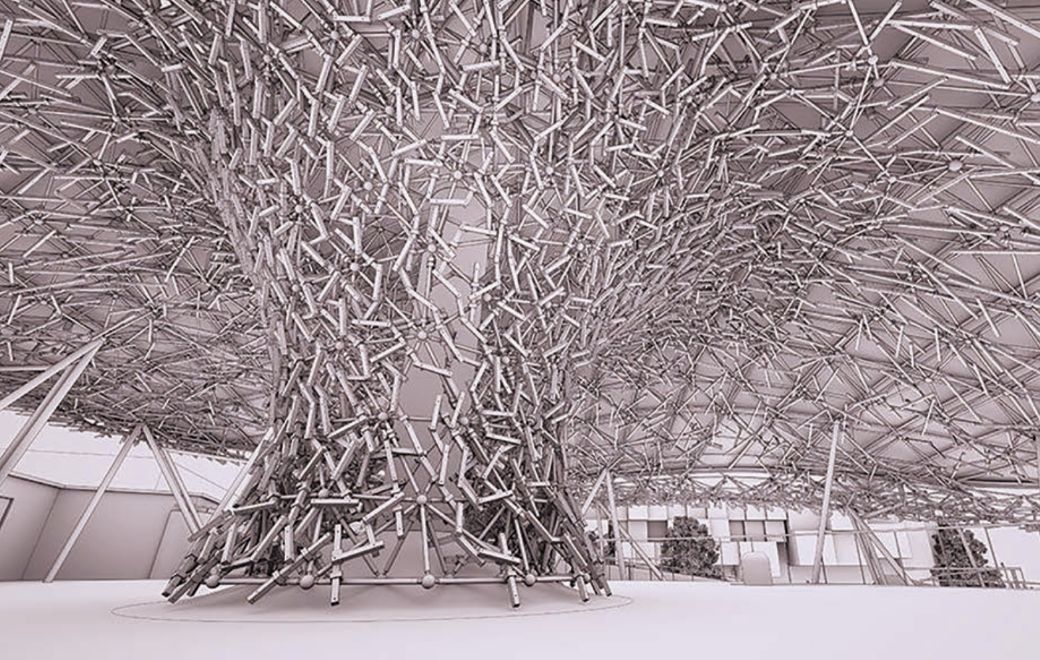

クラゲのかたちをした大屋根の前に立つ「プレイマウンテン」という名の丘を上がると、中央に立つシンボル「創造の木」へと辿り着く構成のいのちの遊び場 クラゲ館。クラゲの本体の屋根は3次元複雑曲面の複合体で異形三⾓形の⾻組み「トラス」で支える。更に屋根を全て斜めに傾いている柱が⽀える特殊な構造で、この骨組みから5,300本の木材がゆるくクランプやロープで吊るされ、クラゲの触手にも大樹にも見える。このような複雑な形状の施工をどうすれば実現できるのか、藤井をはじめとした設計チームがあらかじめスケッチしたものをBIMを駆使し、1本ずつシミュレーションしながら緻密に組み立てていった。

「それぞれのトラスはグローブという球体を媒介にしてつなぐのですが、そのグローブのサイズや形状、トラス部材の長さはほぼ全て異なっています。そうすることで曲線が描かれ、創造の木の幹、クラゲの揺らぎ感などを演出することができました」と渡邉は語る。

屋根は円形鋼管柱で⽀えられているが、その柱はすべて逆V型に傾く。特殊形の屋根は、⾵が強めの沿岸部という⽴地も踏まえた上での設計だと藤井は説明する。カップ状の膜屋根が海風を緩和し、更に丘を駆けあがる風が中腹の水景で冷やされ、快適な涼風が屋根下を通り抜け丘に至り、屋根膜付近の熱を屋根頂部付近のスリットから自然排出する環境装置にもなっている。

その上で、「強風下での風荷重に対応するため荷重の⽅向をコンピュータで細かく計算し、安全性の確認を⼊念に⾏いました。すべての柱が斜めに⽴つといったケースはレアで、その支えた屋根が創造の木の幹部分ごと吊る構造です。設計段階から実現の可能性に周囲から心配の声が上がっていましたが、その分、構造担当者や技術部のほか、メーカーや施⼯側とも⼗分話し合いを重ねた上で、設計段階で事前に精度を⾼めていきました」と語る。

さらに、クラゲ館の玄関口となる外構工事もフジタが担当。渡邉の下で施工担当を担う高橋は、敷地外の道路がまだ工事中の段階から、丘をつくり上げていく作業が特に苦心した工程だったという。「敷地外との境界部分との高さや仕上がりを合わせるのが難しかったですし、外構はかなり急な斜面の丘を形成し、芝を張って仕上げていったのですが、その作業も設計側と細かく連携しながら行なっていきました」と高橋。プレイマウンテンとなる丘の工法にあたっては、渡邉から土木工事の専門技術者に依頼。斜面のモックアップを作成した上で、安全に作業が進められた。

着工当時は電気を使うにも発電機から、水を汲むにも採水場からという状況だったが、設計から施工担当への連携や、鉄骨業者、仮設業者、屋根工事業者など各業者との調整においてもBIMモデルが活躍し、施工もスムーズに進んだ。ここまで複雑な形状をしたパビリオンを、フジタの個性的なメンバーによるこだわりも集約したかたちで完成させることができた。

BIM活用がスムーズな

施工の道しるべに

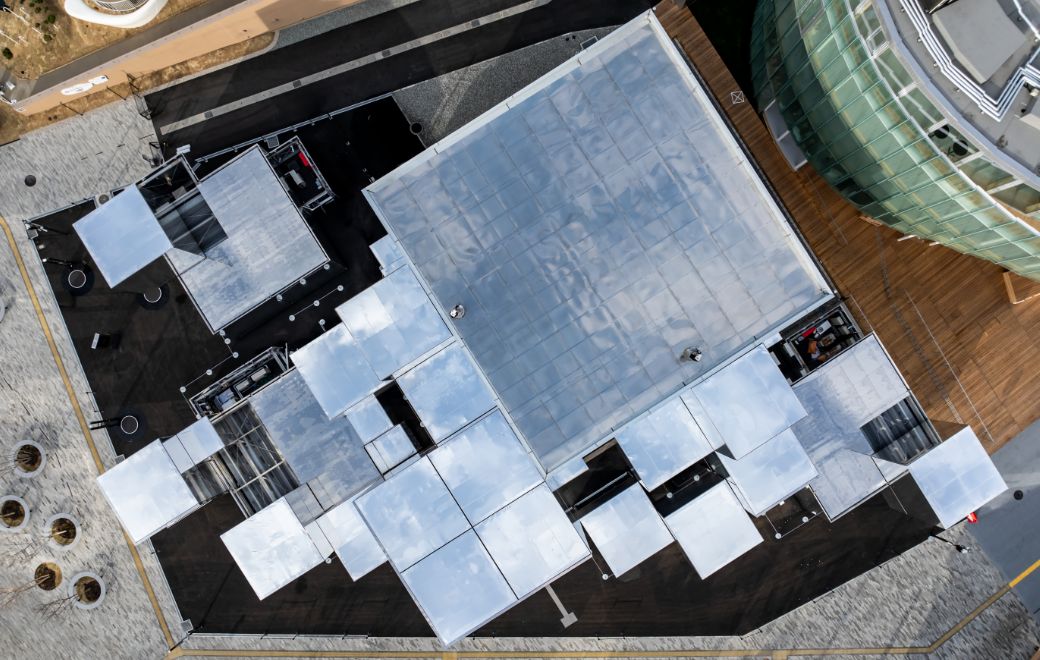

“動く外観”をミラー膜で実現したnull²

フジタが携わったもうひとつのパビリオンは「null²(ヌルヌル)」。“いのちを磨く”というテーマから建物全体をミラー膜で覆い、未知の風景、そして未知の体験を提供するシグネチャーパビリオンである。

建物全体に施されたミラー膜は、高い鏡面性と、動く外観を実現するための伸縮性を兼ね備えた世界初の膜材で、それがボクセルをはじめとしたパビリオン全体を包んでいる。ボクセルとは「ボリューム」と「ピクセル」を合わせた用語の立方体で、今回は2m、4m、8m立方と大きさの異なる3つのボクセルが設置された。

表面を覆う膜材は薄いため、シワや傷がつきやすく、すぐに汚れが目立つ。取り扱いが難しかったが、表面に映り込む景色をまさに名前の通りヌルヌルと見えるように歪ませ、変化させる演出に成功。その要因となったのは、ボクセル内部にロボットを内蔵し、膜材の内側についたアームを動かす方法である。そしてもうひとつは、ボクセルに内蔵されたウーファースピーカーから音を出し、その振動で動かすという方法。もちろん、自然の風にも反応し、揺れ動くたびに歪みの演出ができるようにも仕上げられている。

連携力によりコストも工期もスリム化

null²の実現にあたり、施工担当として参加した作業所長の前田は、初期の段階からコストや工期などについて試行錯誤を重ねてきた。そこで救いとなったのが、フジタと同じ大和ハウスグループの大和リースの存在。「ボクセルのバックヤードとなる建物3棟に大和リースのプレハブ建築を採用したことで、工期、さらにはコストもスリム化につなげることができました」

建物の基礎となる部分の躯体工事と解体工事も最小限に留めるために、現場養生などによく用いられる敷鉄板を採用。ボクセルは、バックヤードのプレハブからオーバーハングさせており、支える鉄骨部材には山留材(標準規格のH形銅)を採用した。プレハブを扱った経験も少なく、今回の施工では大和リースの知識、そして経験に大きく助けていただいたと前田は語る。

部材サイズの誤差や床部分の地盤沈下など、あらゆるリスクを想定しながら施工を進めていく中で、大きく貢献したのはやはりBIMだった。「施工手順が3Dで可視化できるので自分自身も理解しやすいですし、協力会社など関係者への説明もしやすくなりました」と説明。

結果として問題点の対応策を積極的に提案して早期解決を図り、プロデューサーや設計者の要望に、最大限に応えることができた。「通常ではなかなか経験できない、特殊な構造を具現化するにあたり苦労もありましたが、大和リースをはじめとする関係者の皆さん、そして、それぞれの技術、ノウハウを尊重し、補完し合えたことで実現させることができました」と前田は安どの表情を見せる。

個性的なパビリオンが

脚光を浴びる

生み出した完成形は連日盛況のパビリオンに

そして無事、2025年4月13日には大阪・関西万博開幕を迎えることができ、いずれのシグネチャーパビリオンも来場者の注目を集め、連日盛況が続いた。いのちの遊び場 クラゲ館には、幅広い世代による手づくりタイルが展示された「よろこびの壁」やクラゲの絵でラッピングされた「希望のピアノ」、さまざまな問いに対して自分の考えを書き残す場「Co-クラゲ」などが来場者を楽しませた。また、創造の木の下に広がる地下空間では、「いのちの根っこ」と呼ばれる体験エリアが設置され、来場者は五感を通じて“いのち”を感じる没入型体験を楽しんだ。

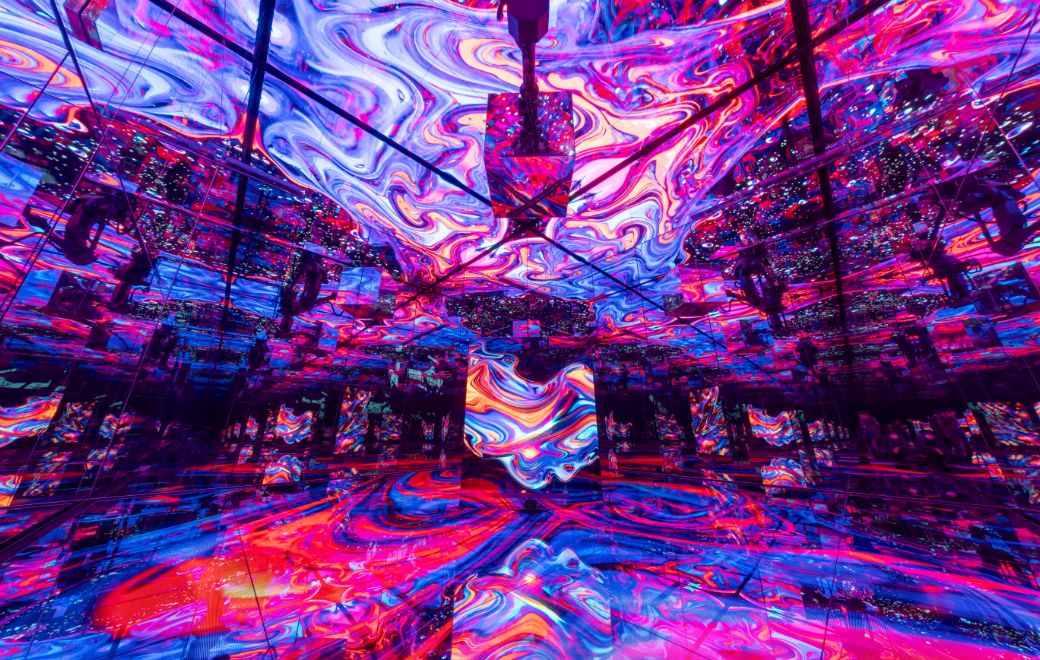

null²は周囲の建物とは一線を画す「鏡面」という外観で際立ち、さらに中にはシアターが設けられていて、天井と床はLEDパネル、壁面はすべて鏡に囲まれ、映像が映し出されるたび、その世界観に没入できる空間が形成されている。

いのちの遊び場 クラゲ館の設計・施工を担った藤井、渡邉、高橋は、いい意味で「諦めの悪い姿勢」が、メンバーにとって納得のいく結果をもたらしたのではと語る。「最初から、できないと言ってしまえば、それで終わってしまいますから。各々が自分にしかできない建物をつくり上げようと向き合った結果、こだわりの詰まった完成形を世に出せた、と感じています」と渡邉は話す。

null²の施工を担った前田は、「これだけ個性的なパビリオンを完成させることができたのも、携わったメンバー同士が連携し合えたからこそ」と強調。その上で「所属する会社や立場の枠を超えて、お互い得意とするノウハウを共有し合う。それができたからこそ、無事に開催を迎えることができたのだと思います」と振り返る。

かつて経験したことのないプロジェクトにも臆することなく向き合い、技術、ノウハウを集結させて最善策を割り出し、完成へと導くフジタ。世界的に注目を集める万博パビリオンという場でも、その姿勢は貫かれた。

「できない」で終わらせず、

こだわりを最後まで貫く。

いのちの遊び場

クラゲ館 施工担当渡邉

得意分野を共有し合える体制こそ、

成功への条件。

null² 施工担当前田

プロジェクトストーリー

プロジェクトストーリー