フジタの防災

災害に備え、防ぎ、復旧する− いのちとくらしを守るために −

年々深刻化する自然災害に対しても、総合建設会社として貢献していきたい。

未然の対策、そして緊急対応、復旧をも支えるフジタの技術や取り組みとは。

災害を「防ぐ」「最小化する」「復旧する」ために

創業の地・広島では建設事業を通じて戦後の復興、そして現在も発展を支え続けているフジタ。それが原点となり、全国各地において長年にわたり防災・減災に取り組んできた。総合建設会社として培ってきた技術やノウハウを活かし、地域に根ざした防災まちづくりを提案するほか、災害発生時には緊急対応、そして復旧・復興工事にも数多く携わっている。

近年、大規模地震や豪雨など、自然災害は激甚化の一途をたどっている。国土強靭化に向けた政策が強化されるなか、フジタでは2020年10月、防災技術部を新設。災害を「防ぐ」「最小化する」「復旧する」ために、フジタが保有する技術の統括、技術開発の推進、コンサルティングなどを行う。

メンバーは防災技術部長の舛甚を中心に、GIS(地理情報システム)、ドローン測量、地質、風水害、土砂災害など、防災に必要な分野で専門性を持つ社員で構成。設立当時は新型コロナウィルス感染症によるパンデミックが発生した直後で、極めて情勢が不安定な時期だったが、むしろ設立の意義がより一層認識された。当時の状況を舛甚はこう振り返る。

「政策が強化されたから、また感染症が蔓延したからといって、自然災害が無くなってくれるわけではありません。不安定な状況だからこそ、有事に備えることの大切さを語るのに良い時だと考えました。三密回避スローガンの中でしたので、DXを利用して防災減災の啓蒙活動に努めるとともに、情報収集や部内の基盤を固めるなど、できることに取り組んできました」

能登の復旧工事にも独自の技術を活用

2024年の元日に発生した能登半島地震。その応急復旧工事においてもフジタは力を注ぐ。石川県輪島市・町野川水系牛尾川の河道が、斜面の土砂崩壊により閉塞され「土砂ダム」が複数発生。ひとたび決壊すると土石流となり下流域の集落に被害が及ぶ。早急な対応が求められるなか、応急対策として、土石流の勢いを軽減する仮設ブロック積み堰堤を設置、その上流に流れてくる木などを捕捉するための強靭ワイヤーネットの設置を行うことになった。

その現場は、上流に至る道路に流木や落石、崩落した土砂などが積み重なり、人や車両が通れるような状態ではなかった。そのため、まずはドローンを使って現場上流で発生した崩壊斜面や土砂ダムの状況を把握するとともに、施工計画を立てるために必要な図面の作成から行う必要があった。現場に赴いた防災技術部次長の丹羽は、当時の作業をこう説明する。

「レーザースキャナーを搭載したドローンで3次元測量を行い、地震で被害を受けた現場の地形を把握しました。そのデータを基に、崩壊の規模がどれくらいか、道路を作るにはどれくらいの資材が必要か、などの具体的な復旧計画を立てていきました」

土砂崩れが発生し、軟弱となった足場に工事用道路をつくるには、大量の砕石が必要になる。しかし能登半島のように周りを海で囲まれた地域では、運搬も難しい。そこで活用したのは、フジタが生み出した土質改良材「FTマッドキラー」だ。製紙製造過程で発生するペーパースラッジ灰を基材としており、どろどろの土に混ぜると、瞬時にさらさらの土に改良できる。従来のセメント系や石灰系固化剤に比べて環境にも配慮したこの改良材を活用して、現場に堆積した崩壊土砂を瞬時に改良し、工事用道路を効率的に構築するに至った。このような保有技術を駆使したことで、梅雨に入る前の5月には、土石流被害を軽減するブロック積み堰堤が完成した。

今後の工事で活躍が期待されるのが遠隔操縦ロボット「ロボQS」。市販の汎用油圧ショベルを遠隔操縦できるシステムだ。無人化施工技術の研究開発には1980年代から力を注いできたフジタ。1990年の雲仙普賢岳噴火災害による復旧活動など、これまでもさまざまな現場に導入しつつ、技術改良も重ねてきた。一般的な遠隔操縦システムは、車両そのものを遠隔操縦用に改造しているが、このロボQSは現地の油圧ショベルに簡単に装着でき、遠隔からの操縦を可能とし、危険個所でも安全に作業が行える。ワゴン車で運べるほど運搬性に優れ、これまでも数多くの災害復旧現場で活用されている。

地元との交流が今後の原動力に

またフジタは、石川県への義援物資として「災害用簡易ベッド」を寄贈した。これは2016年に発生した熊本地震の際、被災地を訪れたフジタ社長の奥村が発案。テント付きの組み立て式で、プライバシー確保、飛沫感染防止にもつながるベッドだ。寄贈された災害用簡易ベッドは、のと里山空港横の日本航空学園内に開設された災害支援ボランティア向けのベースキャンプ地で使用。ベッドの組み立て指導や補助、メンテナンスにおいてもフジタ社員が対応した。

牛尾川の応急復旧工事においては現地に3ヶ月ほど派遣された丹羽。当初は上下水道インフラ被害の影響もあり、現場近くに宿泊施設を確保することはできなかったため、金沢の北陸総合営業所を拠点に計画支援に従事した。対応にあたった職員は、現場の状況を確認するため被災してぼろぼろになった道路を片道3〜4時間かけて何度も通った。当時の状況を丹羽はこう振り返る。

「3月には現場から車で1.5時間ほどの距離にある志賀町に仮事務所を設け、4月には現場から車で20分くらいの所にある古民家を事務所兼宿泊所としてお借りすることができました。それまでは宿泊場所の確保も大変で、現場を担当する職員は一時ワゴン車の中で寝泊まりするような状況でした」

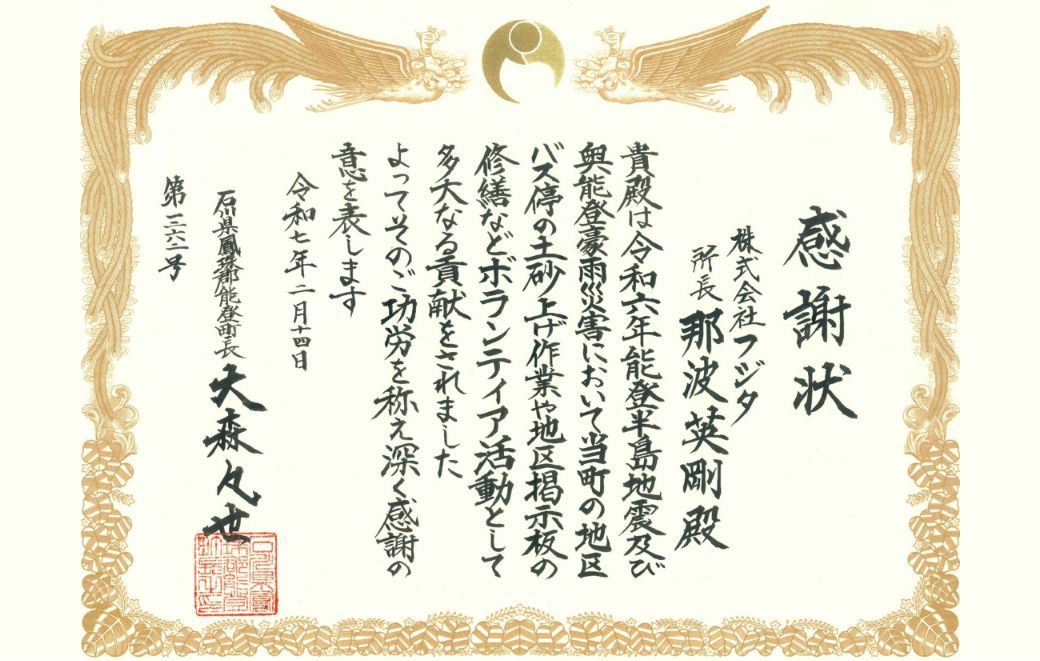

事務所兼宿泊所は小学校に隣接しており、夜にはライトアップを施し、こどもたちに人気の場所となっている。また9月の大雨水害の際には、事務所前バス停の土砂上げ作業などボランティア活動を積極的に行なって地域に貢献し、能登町から感謝状を授与されている。

ライフライン復旧の最中、フジタ職員と協力会社の作業員たちにとって大きな心の支えとなり、憩いの場となっているのが、現場近くで営業を続けるスーパーマーケット「もとや」の存在だ。店舗を被災しながらも休まず店を開き、地域の暮らしを支えてきた「もとや」を営むご家族と近隣の方々は、町のために日々危険な現場で働く現場の職員や作業員を温かく受け入れ、家族のように接してくれている。「この町のために大変な工事をしていただいてありがとうございます。おかげで安心して過ごせます」といった地元の方々からの言葉や、困難をともにすることで築いた絆は、現場の職員、作業員たちにとって何よりの原動力だ。この牛尾川応急復旧工事は、2025年3月現在も本工事に向けて作業が進められている。

ハード面、そしてソフト面の対策強化を

今回の牛尾川応急復旧工事では、広範囲における現場状況のモニタリングを可能にする「SAR:Synthetic Aperture Radar(合成開口レーダー)」による災害被害把握技術の実証実験も行われている。SAR衛星データを活用することで、天候や昼夜を問わず広域の地表情報を取得し、人が容易に立ち入れない山間部を含めた広範囲の現場状況を宇宙から俯瞰的に把握できるようになることが期待されている。この最先端技術を活用することで、より迅速に災害現地の全容が把握でき、地滑りの予測なども可能となる。「災害の激甚化が進んでいる状況を考えると、砂防堰堤など被害を直接防ぐためのハード面対策だけでなく、地域の方々に避難を促すためのアラートを鳴らすといったソフト面での対策も大切ですから、新しい取り組みには積極的に関わっていきたい」と丹羽は意気込む。

最先端技術を

積極的に導入

このような防災技術や取り組みを紹介するため、フジタは内閣府主催の防災推進国民大会(通称「ぼうさいこくたい」)にも毎年出展。「大事なのは、災害に関する知識や経験などをより多くの人と共有すること。“災害は他人事ではない”という事実を受け入れて、いざという時に何をするべきか、一人ひとりがきちんと考え、それぞれの立場で心構えをする場だと考えています」と舛甚は大会参加への意義を語る。

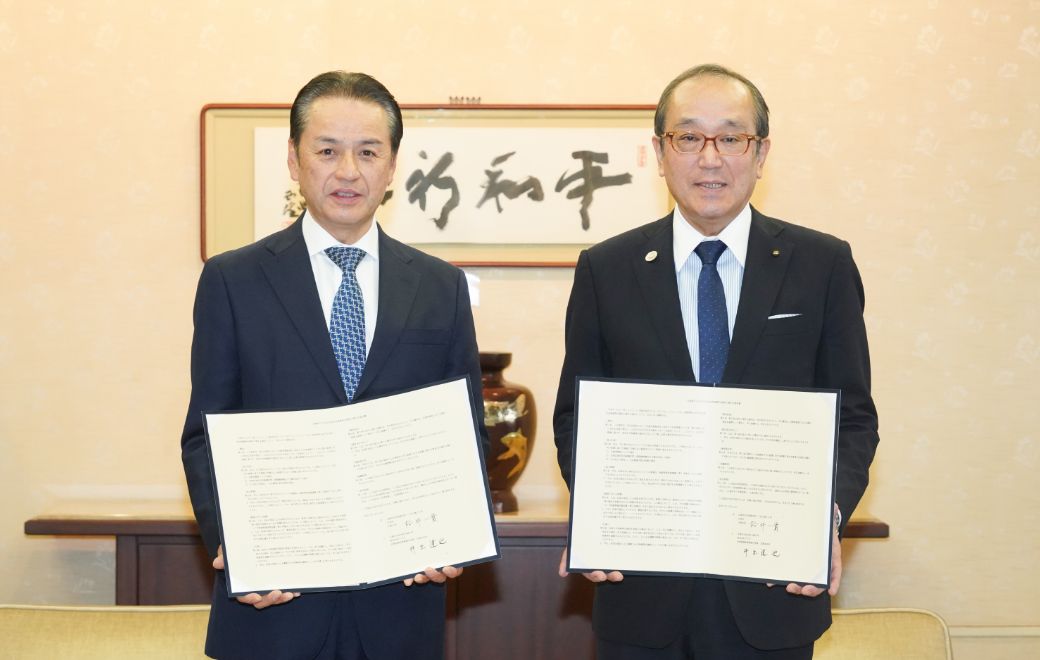

さらに、2025年1月20日、広島市とフジタは「災害時における応急対応物資等の提供に関する協定」を締結。地域に根差した防災まちづくりのあり方を一緒に考え、提案するフジタの姿勢は、昔も今も、そしてこの先も変わらない。新しい技術による防災DXの提供だけでなく、人々の防災意識がどうすればもっと向上するか、真剣に向き合っていきたいと舛甚は強調。その上で、「協定を結ぶだけでなく、地域の方々と防災訓練を一緒に企画するなど、実際に寄り添う姿勢が大切です。フジタはもともと、まちづくりが得意な会社ですが、もう一歩先の“安全・安心なまちづくり”のために、できることを、可能な限り行なっていきたいです」と力を込める。

地域に寄り添うことで

防災意識向上へ

プロジェクトストーリー

プロジェクトストーリー