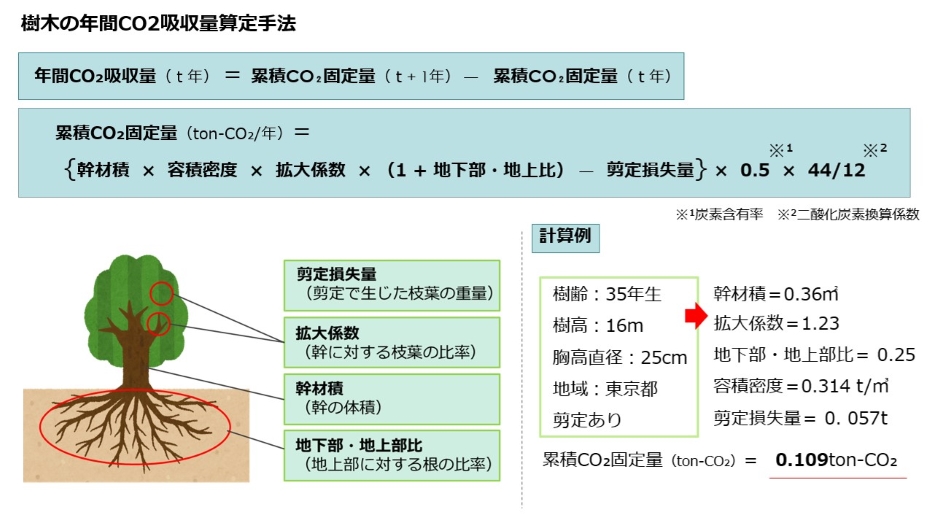

樹木の年間CO2吸収量算定手法

緑化によるCO2吸収量評価

建物外構や緑地に植栽した樹木のCO2吸収量を算定するための評価手法

概要

カーボンニュートラルへの取り組みが社会的な課題となっている中、緑地の整備・増加によるCO2削減への貢献が期待されています。

樹木は光合成により、大気中から吸収したCO2を炭水化物として枝葉、根、幹に固定することで成長します。そのため、樹木の年間成長量を測ることで、樹木が1年に吸収するCO2量を推定することが可能になります。

本手法は、樹種ごとの樹高・胸高直径の成長モデルから樹木の成長量を予測し、植栽後50年までの年間CO2吸収量を推定します。

特徴

- 緑地の設計に必要な樹種、樹高、胸高直径の情報から年間CO2吸収量を算定できます

樹木の成長とのその年間CO2吸収量を予測しながら、建物の外構等の樹木の樹種、サイズなどの設計が可能になります。 - 剪定や樹高制限に対応した年間CO2吸収量を推定することができます

剪定で失われる枝葉の乾燥重量や樹高制限による成長量の低下を考慮して年間CO2吸収量を算定するため、剪定管理が必要な植栽樹木のより正確な年間CO2吸収量を推定することできます。 - 林野庁やJ-クレジットに準拠した樹木の年間CO2吸収量を算定します

単木ごとの成長量の算定、剪定による影響の反映を除いた樹木の年間CO2吸収量算定式は、基本的に林野庁やJ-クレジットが公表している年間CO2吸収量の算定式に準拠しています(ただしJ-クレジットの算定については認可された算定式に基づく必要があります)。

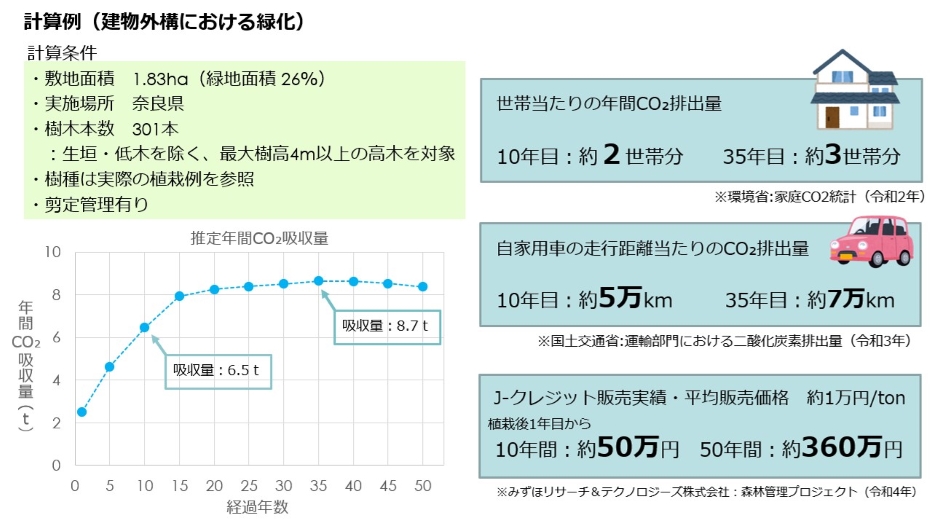

計算例(建物外構における緑化)